O objetivo desta matéria é falar sobre filmes que foram retumbantes fracassos no cinema. Me proponho a analisar os fracassos de público, e escrever um pouco sobre os efeitos do fracasso para atores, diretores e produtoras.

Inaugurando a sessão, o filme "Portal do Paraíso"

O PORTAL DO PARAÍSO (1980)

FICHA TÉCNICA

Gênero: Drama

Direção: Michael Cimino

Roteiro: Michael Cimino

Elenco: Christopher Walken, Isabelle Huppert, Jeff Bridges, John Hurt, Joseph Cotten, Kris Kristofferson, Mickey Rourke

Produção: Joann Carelli

Fotografia: Vilmos Zsigmond

Trilha Sonora: David Mansfield

Duração: 149 min.

SINOPSE

1890, Estado de Wyoming, EUA. Um xerife (Kris Kristofferson) faz o possível para proteger fazendeiros imigrantes de ricos criadores de gado, em guerra por mais terras. Ao mesmo tempo, ele luta pelo coração de uma jovem (Isabelle Huppert) contra um pistoleiro (Christopher Walken).

DEU RUIM

Consequências:

Custou 44 milhões (mais de 100 milhões se reajustados aos valores atuais), faturou apenas 1,5 milhões de dólares

Quebrou a United Artists

Acabou com o prestígio do diretor que em seguida deixou a carreira de diretor.

UMA ANÁLISE

Na entrevista coletiva para promover Bastardos Inglórios no Festival de Cannes, em maio de 2009, Quentin Tarantino se declarou um apaixonado pela atriz francesa Isabelle Huppert, que presidia o júri. Palavras dele: “Ninguém a ama mais do que eu. Perdi a conta de quantas vezes revi O Portal do Paraíso, de Michael Cimino”. Despercebida e pouco divulgada, a citação de Tarantino ao filme de Cimino não apenas reforçou a profunda cultura cinéfila do realizador de Kill Bill como deu o brevíssimo holofote a um filme e a um realizador que a indústria de Hollywood tratou de apagar.

Sim, Michael Cimino se transformou numa nódoa, um câncer extirpado, um vilão derrotado, um monstro derretido dentro da engrenagem cruel do cinema americano. Se no passado fora celebrado como novo queridinho, capaz de arrematar uma penca de Oscars logo em seu segundo longa (O Franco Atirador), não precisou de uma década para que Cimino se tornasse o enfant terrible, o filho que deu errado na geração setentista capitaneada por ele, Francis Ford Coppola, William Friedkin, Martin Scorsese e Brian De Palma. De todos estes, Cimino é o único a ter largado o cinema, e também o único a, numa determinada fase de sua carreira, não contar com mais nenhum tipo de apoio. Numa ironia que talvez encantasse a Tarantino, se ela não fosse tão trágica, Michael Cimino é, hoje, um bastardo inglório.

Michael Cimino

Mas quem diabos é Michael Cimino à geração pós-anos 80 que não tomou contato com seus filmes? Pode soar palavreado sem sentido defender, em plena primeira década do século XXI, realizador de tantas camadas e complexidades, que soube como poucos falar sobre seu país sem jamais deixar de falar sobre o próprio ato de fazer cinema. Cimino nunca foi metalinguístico (à exceção do segmento comandado por ele para a antologia “Cada Um com Seu Cinema”, último registro de sua atividade de cineasta). Porém, suas empreitadas atrás das câmeras eram, por si só, o atestado do que ele acreditava que o cinema tinha potencial para ser. Ora o espaço do mito construído, ora do mito desconstruído; fosse o espaço de tensões claustrofóbicas, ou o de aventuras errantes pelas estradas sem rumo da América. Sob qualquer aspecto que decidisse abordar, Cimino manteve a profunda crença na capacidade do cinema funcionar como arte do corpo – da representação do corpo como propulsor da ação – e do olhar sendo a instância máxima da manutenção de relações invariavelmente destrutivas.

Pois Cimino, em apenas sete longas-metragens realizados ao longo de 22 anos, marcou-se como um narrador de relações esfaceladas. Quase sempre foi pessimista, e é curioso que os dois extremos de sua obra se aproximem do otimismo: da irreverência de O Último Golpe (1974) à esperança de Na Trilha do Sol (1996), e ainda que nada de tangível permaneça do contato criado entre os personagens, ao fim há lampejos de novos rumos, olhares outros a um universo de possibilidades até então desconsideradas.

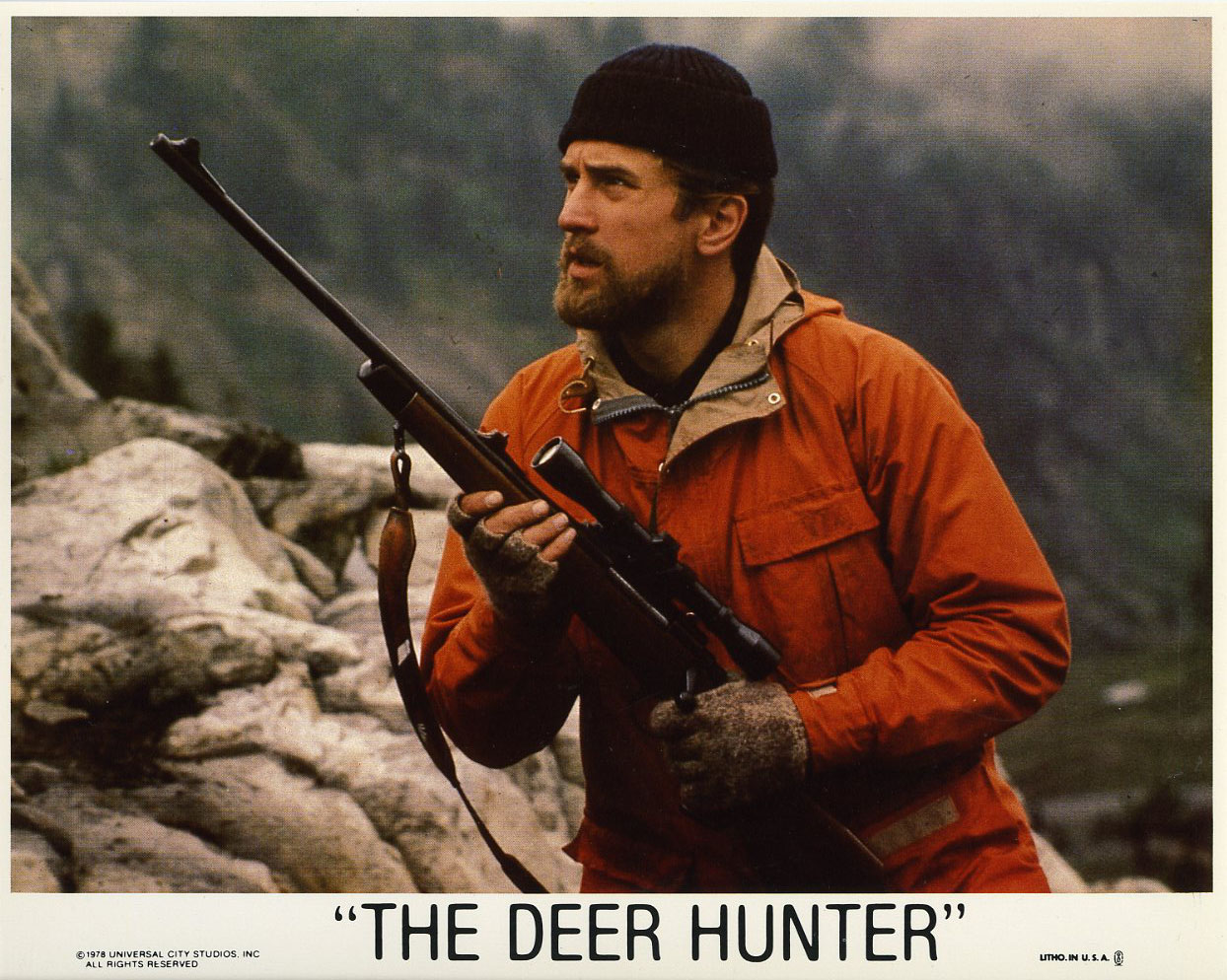

Mas que ninguém se engane: o cinema de Cimino é, por definição, baseado na destruição do contato humano, ou na decadência da própria humanidade enquanto representante de sentimentos de pureza. O Franco Atirador (1978) já expressava isso da maneira mais cruel possível: lançando três amigos no meio da selva vietnamita, através de um dos cortes de montagem mais brutais que se tem notícia.

De um instante de contemplação e olhares trocados ao som do piano, o plano seguinte nos lança na loucura da guerra e vai desembocar no episódio deflagrador da perda da ingenuidade que toda a primeira hora anterior de filme tão bem construiu para os protagonistas (Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage).

A aleatoriedade da roleta russa que traumatiza o trio é também a aleatoriedade de suas vidas a partir dali: não mais seres que definem os espaços onde vão ocupar; agora, são os espaços que os acolhem (o retorno à comunidade, a internação na clínica para deficientes, a permanência no Vietnã) do jeito que eles, homens, são – ou, mais corretamente, o que se tornaram. A noção de destruição interior ganha nas imagens de Cimino encenações sempre muito precisas, quase nunca óbvias e, na maior parte das vezes, de um incômodo atroz. O espaço é o mesmo na segunda caçada de O Franco Atirador, mas o personagem está modificado pela experiência na guerra; a câmera ainda valoriza seu corpo, mas com bem menos ênfase, porque ele agora é um corpo estilhaçado. Esse estilhaço será a base de O Portal do Paraíso (1980), filme seguinte de Cimino e provável (mas não único) “culpado” de sua derrocada. Projeto grandioso, custou o equivalente hoje a US$ 100 milhões. Não arrecadou mais que 2% disso nas bilheterias e foi responsável pela falência do estúdio United Artists.

Maldita a sociedade moderna que valoriza o lucro como legitimador de qualidade: sem sucesso e com pose e fama de arrogante, Cimino foi achincalhado, teve o filme mutilado em mais de 100 minutos para ser relançado no mercado sem sua autorização, virou alvo de deboche e piadas e amargou um forçado ostracismo que o levou à depressão. O Portal do Paraíso, por conta disso, ficou abandonado à própria sorte e se tornou uma espécie de lenda e símbolo do quanto Hollywood é capaz de torrar seus dólares e desvalorizá-los se o público não embarcar na viagem.

Do filme, mesmo, pouca lembrança restou, ainda que haja um Tarantino aqui, um crítico ali, um espectador acolá, que insistem em trazer na memória a força de O Portal do Paraíso. É, com toda a sua grandiosidade mastodôntica (3h35m de duração, cenários gigantescos construídos no set, centenas de figurantes, direção de arte e fotografia repletos do mais alto padrão de suntuosidade), um trabalho autêntico de autor. Apesar do enredo se situar historicamente antes de O Franco Atirador, o filme dá sequência à ambição de Cimino de falar das dores que afligiam a América. O Vietnã era apenas uma lembrança ruim, mas o novo filme, ambientado no vasto território do Wyoming de 1890, trazia à baila lembranças do conflito (não diretamente) e cutucava as feridas sem piedade e com álcool ardente de doses puras e genuínas.

Se os espectadores não queriam saber de assistir às chagas da nação, imagine se iriam atentar para a beleza da construção cinematográfica levada a cabo por Cimino. Novamente o esfacelamento dá o tom, desta vez sem construção prévia (diferente de O Franco Atirador): bastam 20 minutos de filme para o cineasta nos apresentar seu protagonista (o xerife interpretado por Kris Kristofferson) como decalque do estudante que foi no passado. Em meio a um conflito por território e às voltas com a paixão pela meretriz local (Isabelle Huppert), o xerife vai precisar se dividir entre a guerra que se aproxima e a disputa pelo amor da moça com um pistoleiro (Christopher Walken).

A sustentação de Cimino para as mais de três horas de filme vai muito além desses pontos de partida narrativos. Interessa, aqui, que os corpos estejam sempre em contato, que as danças sirvam de confraternização, que a pele seja o receptáculo ora da paixão mais delicada (a valsa a dois no salão), ora da violência mais brutal (os tiroteios que não poupam ninguém). A grande questão de reconstituição e olhar histórico está lá, como estava em O Franco Atirador.

Porém, ela pouco importa a Cimino diante das possibilidades permitidas pelo contato humano – o olhar atravessado, a palavra agarrada na garganta, o sorriso tímido, o toque discreto, o presente de aniversário. O pessimismo vai se concretizar quando tudo isso deixar de existir diante da violência que bate à porta – ou melhor, que derruba a porta – e faz todos figuras ativas de suas destruições. Enquanto fazem a história do país andar, os personagens de O Portal do Paraíso põem fim às suas próprias histórias.

O espaço aberto é o espaço por excelência no cinema de Michael Cimino. Se as relações – de afeto ou de fissão – só se realizam no contato com o corpo, os corpos apenas farão sentido se colocados em ambientes onde possam transitar livremente. Daí o uso do formato de tela scope com tanta propriedade: ao abrir o plano para a errância dos corpos, Cimino também está libertando o olhar do espectador para o espaço e permitindo que os personagens se abram a esse espaço.

Em O Siciliano (1987), o rebelde Salvatore (Christopher Lambert) é apelidado de “o senhor das montanhas” por escolher viver e montar seu exército nas alturas – e é para onde ele leva o aristocrata sequestrado, permitindo que este ande livremente pelo ambiente ilimitado. Os amigos de O Franco Atirador vivem autêntica liturgia quando saem à caça de cervos no meio da mata; e, ao reencontrar o velho colega, é sobre caçadas a primeira pergunta do ex-combatente que teve as pernas amputadas. O garoto de Na Trilha do Sol busca a cura do câncer num lago escondido no meio da infinitude das montanhas.

Só num filme de Cimino para um bandido silenciar diante do cerco da polícia, respirar fundo e olhar a paisagem ao redor antes de ser executado. O filme é Horas de Desespero (1990); o bandido é vivido por David Morse; e a tensão da cena é toda construída para culminar num lirismo inesperado: sabendo estar se despedindo do mundo, o criminoso – o único a pedir ao chefão, encarnado por Mickey Rourke, para ir embora da casa onde eles mantêm uma família refém – tem a liberdade cerceada e, antes de se entregar, absorve o que a natureza ainda pode lhe proporcionar, dá um último suspiro e se entrega aos tiros derradeiros.

É uma cena “ciminiana” como nenhuma outra. Não porque seja a melhor de sua obra, mas porque é a que mais emula essa mesma obra. Realizado no ocaso da carreira do diretor, Horas de Desespero foi uma última tentativa de redenção plena para Cimino (o que o título cruelmente parece ironizar), e ele se permitiu inserir pequenos momentos que falavam muito mais de suas crenças artísticas do que poderia permitir o remake de um antigo sucesso de William Wyler (o filme homônimo de 1955 com Humphrey Bogart).

Apesar de quase inteiramente ambientado nos limites das paredes de uma casa, Horas de Desespero só se completa quando vai para o exterior – tanto na cena citada com David Morse quanto no desfecho, em que o dono do lugar (Anthony Hopkins) literalmente enxota o bandido Rourke, deixando-o ser alvejado pela polícia no lado de fora da mansão.

Se parece um final “feliz” dos mais tradicionais em Hollywood (família a salvo e bandido morto), o desfecho de Horas de Desespero guarda mais uma noção de Cimino de que a América está calcada na violência sob qualquer aspecto, o que o aproxima de cineastas como Arthur Penn, Sam Peckinpah, William Friedkin e Don Siegel – e não apenas no olhar para o mundo destes diretores, mas principalmente na forma de representar esse mundo. O Ano do Dragão (1985), realizado cinco anos depois da catástrofe comercial de O Portal do Paraíso (e sob rigorosíssimo controle de custos e cronograma do produtor Dino De Laurentiis), guarda profundas semelhanças com a visão de determinados filmes – Perseguidor Implacável e Os Impiedosos (Siegel), Os Implacáveis (Peckinpah), Caçada Humana (Penn) e Viver e Morrer em Los Angeles (Friedkin): todos acreditam no corpo como o resumo do mundo, o receptáculo da violência, o fim de qualquer chance de transcender a existência para além dos limites permitidos pela natureza da carne. E, portanto, o corpo só fará parte do enquadramento quando se mostrar ativo, artífice, dono do espaço, mesmo que esse espaço lhe sirva de jazigo.

.jpg)

Só que Cimino, talvez mais que o quarteto acima citado, implode com maior selvageria o universo que retrata: o policial vivido por Mickey Rourke, detestável como talvez só o seja o de William Petersen no filme de Friedkin, mergulha mais e mais no inferno criado por (e para) si mesmo. Praxe em Cimino, quase ninguém sobrevive ao fim de O Ano do Dragão, e tudo é retratado com visão suja, demonstração do quanto o mundo pode ser mau se assim o homem (o cinema?) o permitir ser. Longe de ser gerada por maniqueísmos, a dor provocada por Cimino é deflagrada na pele – e, claro, se dá a céu aberto, com ou sem a luz do dia.

No cinema de Michael Cimino, os mitos podem crescer e sucumbir diante de sua própria natureza gigantesca (O Siciliano), ou podem se enterrar junto com a história de um país (O Portal do Paraíso); podem se tornar verdade (Na Trilha do Sol) ou serem renovados (O Último Golpe); talvez se dissipem num jantar de amigos depois da guerra (O Franco Atirador) ou provoquem o fim do mundo como se conhece (O Ano do Dragão), ou pelo menos o fim de um único mundo (Horas de Desespero). O que jamais vai faltar para Cimino é a existência desse mito fundamental, dessa fonte primária de onde a ação ocorre e que é responsável por toda a construção de um olhar atento ao que permite cada movimento. Se é de mitos, afinal, que falam os filmes de Cimino, nada mais coerente que ele mesmo, na incompreensão ainda a rodeá-lo, tornar-se apropriadamente um.

Sim, Michael Cimino se transformou numa nódoa, um câncer extirpado, um vilão derrotado, um monstro derretido dentro da engrenagem cruel do cinema americano. Se no passado fora celebrado como novo queridinho, capaz de arrematar uma penca de Oscars logo em seu segundo longa (O Franco Atirador), não precisou de uma década para que Cimino se tornasse o enfant terrible, o filho que deu errado na geração setentista capitaneada por ele, Francis Ford Coppola, William Friedkin, Martin Scorsese e Brian De Palma. De todos estes, Cimino é o único a ter largado o cinema, e também o único a, numa determinada fase de sua carreira, não contar com mais nenhum tipo de apoio. Numa ironia que talvez encantasse a Tarantino, se ela não fosse tão trágica, Michael Cimino é, hoje, um bastardo inglório.

Sim, Michael Cimino se transformou numa nódoa, um câncer extirpado, um vilão derrotado, um monstro derretido dentro da engrenagem cruel do cinema americano. Se no passado fora celebrado como novo queridinho, capaz de arrematar uma penca de Oscars logo em seu segundo longa (O Franco Atirador), não precisou de uma década para que Cimino se tornasse o enfant terrible, o filho que deu errado na geração setentista capitaneada por ele, Francis Ford Coppola, William Friedkin, Martin Scorsese e Brian De Palma. De todos estes, Cimino é o único a ter largado o cinema, e também o único a, numa determinada fase de sua carreira, não contar com mais nenhum tipo de apoio. Numa ironia que talvez encantasse a Tarantino, se ela não fosse tão trágica, Michael Cimino é, hoje, um bastardo inglório. Mas quem diabos é Michael Cimino à geração pós-anos 80 que não tomou contato com seus filmes? Pode soar palavreado sem sentido defender, em plena primeira década do século XXI, realizador de tantas camadas e complexidades, que soube como poucos falar sobre seu país sem jamais deixar de falar sobre o próprio ato de fazer cinema. Cimino nunca foi metalinguístico (à exceção do segmento comandado por ele para a antologia “Cada Um com Seu Cinema”, último registro de sua atividade de cineasta). Porém, suas empreitadas atrás das câmeras eram, por si só, o atestado do que ele acreditava que o cinema tinha potencial para ser. Ora o espaço do mito construído, ora do mito desconstruído; fosse o espaço de tensões claustrofóbicas, ou o de aventuras errantes pelas estradas sem rumo da América. Sob qualquer aspecto que decidisse abordar, Cimino manteve a profunda crença na capacidade do cinema funcionar como arte do corpo – da representação do corpo como propulsor da ação – e do olhar sendo a instância máxima da manutenção de relações invariavelmente destrutivas.

Mas quem diabos é Michael Cimino à geração pós-anos 80 que não tomou contato com seus filmes? Pode soar palavreado sem sentido defender, em plena primeira década do século XXI, realizador de tantas camadas e complexidades, que soube como poucos falar sobre seu país sem jamais deixar de falar sobre o próprio ato de fazer cinema. Cimino nunca foi metalinguístico (à exceção do segmento comandado por ele para a antologia “Cada Um com Seu Cinema”, último registro de sua atividade de cineasta). Porém, suas empreitadas atrás das câmeras eram, por si só, o atestado do que ele acreditava que o cinema tinha potencial para ser. Ora o espaço do mito construído, ora do mito desconstruído; fosse o espaço de tensões claustrofóbicas, ou o de aventuras errantes pelas estradas sem rumo da América. Sob qualquer aspecto que decidisse abordar, Cimino manteve a profunda crença na capacidade do cinema funcionar como arte do corpo – da representação do corpo como propulsor da ação – e do olhar sendo a instância máxima da manutenção de relações invariavelmente destrutivas. Mas que ninguém se engane: o cinema de Cimino é, por definição, baseado na destruição do contato humano, ou na decadência da própria humanidade enquanto representante de sentimentos de pureza. O Franco Atirador (1978) já expressava isso da maneira mais cruel possível: lançando três amigos no meio da selva vietnamita, através de um dos cortes de montagem mais brutais que se tem notícia.

Mas que ninguém se engane: o cinema de Cimino é, por definição, baseado na destruição do contato humano, ou na decadência da própria humanidade enquanto representante de sentimentos de pureza. O Franco Atirador (1978) já expressava isso da maneira mais cruel possível: lançando três amigos no meio da selva vietnamita, através de um dos cortes de montagem mais brutais que se tem notícia. De um instante de contemplação e olhares trocados ao som do piano, o plano seguinte nos lança na loucura da guerra e vai desembocar no episódio deflagrador da perda da ingenuidade que toda a primeira hora anterior de filme tão bem construiu para os protagonistas (Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage).

De um instante de contemplação e olhares trocados ao som do piano, o plano seguinte nos lança na loucura da guerra e vai desembocar no episódio deflagrador da perda da ingenuidade que toda a primeira hora anterior de filme tão bem construiu para os protagonistas (Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage). Do filme, mesmo, pouca lembrança restou, ainda que haja um Tarantino aqui, um crítico ali, um espectador acolá, que insistem em trazer na memória a força de O Portal do Paraíso. É, com toda a sua grandiosidade mastodôntica (3h35m de duração, cenários gigantescos construídos no set, centenas de figurantes, direção de arte e fotografia repletos do mais alto padrão de suntuosidade), um trabalho autêntico de autor. Apesar do enredo se situar historicamente antes de O Franco Atirador, o filme dá sequência à ambição de Cimino de falar das dores que afligiam a América. O Vietnã era apenas uma lembrança ruim, mas o novo filme, ambientado no vasto território do Wyoming de 1890, trazia à baila lembranças do conflito (não diretamente) e cutucava as feridas sem piedade e com álcool ardente de doses puras e genuínas.

Do filme, mesmo, pouca lembrança restou, ainda que haja um Tarantino aqui, um crítico ali, um espectador acolá, que insistem em trazer na memória a força de O Portal do Paraíso. É, com toda a sua grandiosidade mastodôntica (3h35m de duração, cenários gigantescos construídos no set, centenas de figurantes, direção de arte e fotografia repletos do mais alto padrão de suntuosidade), um trabalho autêntico de autor. Apesar do enredo se situar historicamente antes de O Franco Atirador, o filme dá sequência à ambição de Cimino de falar das dores que afligiam a América. O Vietnã era apenas uma lembrança ruim, mas o novo filme, ambientado no vasto território do Wyoming de 1890, trazia à baila lembranças do conflito (não diretamente) e cutucava as feridas sem piedade e com álcool ardente de doses puras e genuínas. A sustentação de Cimino para as mais de três horas de filme vai muito além desses pontos de partida narrativos. Interessa, aqui, que os corpos estejam sempre em contato, que as danças sirvam de confraternização, que a pele seja o receptáculo ora da paixão mais delicada (a valsa a dois no salão), ora da violência mais brutal (os tiroteios que não poupam ninguém). A grande questão de reconstituição e olhar histórico está lá, como estava em O Franco Atirador.

A sustentação de Cimino para as mais de três horas de filme vai muito além desses pontos de partida narrativos. Interessa, aqui, que os corpos estejam sempre em contato, que as danças sirvam de confraternização, que a pele seja o receptáculo ora da paixão mais delicada (a valsa a dois no salão), ora da violência mais brutal (os tiroteios que não poupam ninguém). A grande questão de reconstituição e olhar histórico está lá, como estava em O Franco Atirador. Em O Siciliano (1987), o rebelde Salvatore (Christopher Lambert) é apelidado de “o senhor das montanhas” por escolher viver e montar seu exército nas alturas – e é para onde ele leva o aristocrata sequestrado, permitindo que este ande livremente pelo ambiente ilimitado. Os amigos de O Franco Atirador vivem autêntica liturgia quando saem à caça de cervos no meio da mata; e, ao reencontrar o velho colega, é sobre caçadas a primeira pergunta do ex-combatente que teve as pernas amputadas. O garoto de Na Trilha do Sol busca a cura do câncer num lago escondido no meio da infinitude das montanhas.

Em O Siciliano (1987), o rebelde Salvatore (Christopher Lambert) é apelidado de “o senhor das montanhas” por escolher viver e montar seu exército nas alturas – e é para onde ele leva o aristocrata sequestrado, permitindo que este ande livremente pelo ambiente ilimitado. Os amigos de O Franco Atirador vivem autêntica liturgia quando saem à caça de cervos no meio da mata; e, ao reencontrar o velho colega, é sobre caçadas a primeira pergunta do ex-combatente que teve as pernas amputadas. O garoto de Na Trilha do Sol busca a cura do câncer num lago escondido no meio da infinitude das montanhas. Apesar de quase inteiramente ambientado nos limites das paredes de uma casa, Horas de Desespero só se completa quando vai para o exterior – tanto na cena citada com David Morse quanto no desfecho, em que o dono do lugar (Anthony Hopkins) literalmente enxota o bandido Rourke, deixando-o ser alvejado pela polícia no lado de fora da mansão.

Apesar de quase inteiramente ambientado nos limites das paredes de uma casa, Horas de Desespero só se completa quando vai para o exterior – tanto na cena citada com David Morse quanto no desfecho, em que o dono do lugar (Anthony Hopkins) literalmente enxota o bandido Rourke, deixando-o ser alvejado pela polícia no lado de fora da mansão.

.jpg)

Nenhum comentário:

Postar um comentário